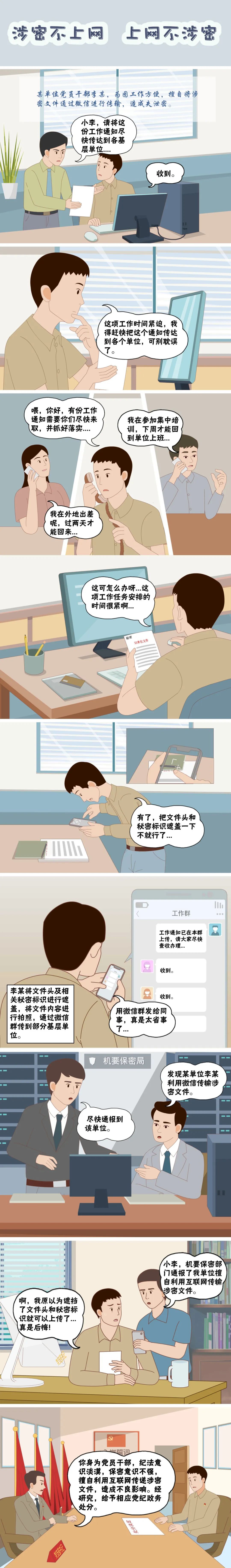

近年来,电脑、手机、平板逐步成为辅助办公的重要“利器”,互联网强大功能丰富了信息的获取、上传、存储和传输途径。然而,对保密工作而言,这一“利器”却是一柄“双刃剑”,已成为失泄密案件的“高发地”。日常工作中,有的党员、干部借口“事出紧急”在工作群交办涉密工作,有的盲目轻信利用网络“点对点”传递涉密文件,有的为炫耀身份在“朋友圈”发布文件首页,有的“为图省事”用“文件传输助手”导出文件......造成了严重的后果,敲响了保密的警钟。

互联网应用集通信工具、传播媒介、社交媒体、应用平台等多种功能于一体,有着庞大的用户基础,互联网泄密也呈现出一些新的特点。一是传播的迅速性,信息一经网络发布,传播人数就呈几何级增长。二是过程的不可控性,传递文件、发送通知、沟通工作等各环节都存在泄密风险而难以控制。三是隐患的长期性,任何信息资料只要在互联网世界经过都会“雁过留痕”。四是主观的“错觉感”,在“点对点私发”“个人朋友圈”等“私密性”误导下产生错误的“安全感”。

互联网是“双刃剑”,稍有不慎就泄密。党员、干部要严格遵守“涉密不上网、上网不涉密”的规定,认真学习保密法律法规、保密常识,杜绝少知而迷、不知而盲、无知而乱;更为重要的是,要克服捷径心理、炫耀心理、从众心理、旁观心理等,自觉摒弃心存侥幸、避免疏忽大意,时时刻刻注意防范。党支部要常态化开展保密教育,严把支部党员的思想关,督促其养成良好工作习惯;严格落实保密各项制度规定,定期开展保密检查,消除泄密隐患,确党和国家秘密绝对安全。

《中国共产党纪律处分条例》

第二十八条 党组织在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为,虽不构成犯罪但须追究党纪责任的,或者有其他违法行为,损害党、国家和人民利益的,应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分。

《中华人民共和国公职人员政务处分法》

第三十九条 有下列行为之一,造成不良后果或者影响的,予以警告、记过或者记大过;情节较重的,予以降级或者撤职;情节严重的,予以开除:

(一)滥用职权,危害国家利益、社会公共利益或者侵害公民、法人、其他组织合法权益的;

(二)不履行或者不正确履行职责,玩忽职守,贻误工作的;

(三)工作中有形式主义、官僚主义行为的;

(四)工作中有弄虚作假,误导、欺骗行为的;

(五)泄露国家秘密、工作秘密,或者泄露因履行职责掌握的商业秘密、个人隐私的。

《中华人民共和国保守国家秘密法》

第二十六条 禁止非法复制、记录、存储国家秘密。

禁止在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家秘密。

禁止在私人交往和通信中涉及国家秘密。

第四十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)非法获取、持有国家秘密载体的;

(二)买卖、转送或者私自销毁国家秘密载体的;

(三)通过普通邮政、快递等无保密措施的渠道传递国家秘密载体的;

(四)邮寄、托运国家秘密载体出境,或者未经有关主管部门批准,携带、传递国家秘密载体出境的;

(五)非法复制、记录、存储国家秘密的;

(六)在私人交往和通信中涉及国家秘密的;

(七)在互联网及其他公共信息网络或者未采取保密措施的有线和无线通信中传递国家秘密的;

(八)将涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络的;

(九)在未采取防护措施的情况下,在涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换的;

(十)使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理国家秘密信息的;

(十一)擅自卸载、修改涉密信息系统的安全技术程序、管理程序的;

(十二)将未经安全技术处理的退出使用的涉密计算机、涉密存储设备赠送、出售、丢弃或者改作其他用途的。

有前款行为尚不构成犯罪,且不适用处分的人员,由保密行政管理部门督促其所在机关、单位予以处理。